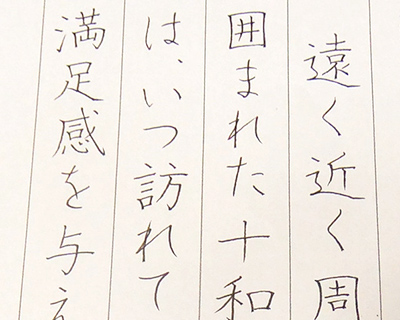

正しく整った字を書く力

理論、運動、道徳の三つの柱を基盤にした学習方法により、自分の力で整った字を書けるようになることを目指します。

毛筆はトメ・ハネ・ハライなど一画一画細部までゆっくりと学ぶため、しっかりと身につけることができます。

ただお手本を見て模写をする学習だけではなく、文字の形や構成、配置を学ぶと共に、個々の今の筆跡の特徴やクセを見つけて改善していくことで、その人らしいキレイな字を目指します。

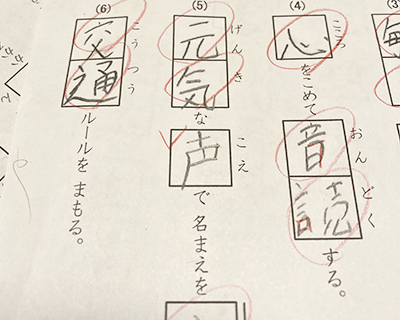

正しい漢字を書く力

毛筆は一画一画ゆっくり丁寧に書くので、文字を細部まで正確に覚えることができます。

デジタル化が進み、字を書く機会が減ったことにより、「読めるけど書けない」という事も多くなっているかと思います。

例えば、次の画像は「声」という漢字を間違えています。漢字のおおまかなイメージは覚えているのですが、実際書いてみると何か違う・・・。

毛筆ではゆっくり線一本・点一つをしっかり学ぶので、そういった間違いはとても少なくなります。

また、字を整えるにあたって書き順もとても重要なため、書き順も含めて漢字を正しく覚えることができます。

集中力

毛筆は途中で失敗しても書き直すことができません。そのため、一字一画に神経を集中させて書かなければなりません。書く文字や画数が多くなればなるほど、より集中力が必要となります。

幼年・1年生は画数の少ないひらがなから始まります。そこから少しずつ画数が多い複雑なひらがなへ進み、文字数も増えていきます。そのようにして少しずつ集中力を上げていくのが毛筆です。

当教室では半紙は毎回お教室で決められた枚数をお渡しさせていただいています。限られた枚数にすることで「間違えたら書き直せばいいいや」という考えを持たないようにし、3枚ずつ3回に分けてお直しをすることで短時間集中力を高めるようにしています。

姿勢

当教室では正座でのお稽古になります。

正しい正座は姿勢が良くなります。

正座は誰でも当たり前にできるものだと思いがちですが、すぐ足が痺れてしまい苦手な方も多いのではないでしょうか。

美しく、足が痺れにくい正座の形、足の痺れを緩和する方法を身に付けましょう。

また、毛筆で字を書くにあたって、はじめに気を付けることは筆の軸をまっすぐに立て、肘は机につけないということです。すると必然的に背筋は伸びます。

そして毛筆で整った文字を書くためには、まっすぐな線をひくこと、中心が通った配列にすることが必要になります。そのためには体と目線はまっすぐ、そして腕を大きく動かせることが大切です。

毛筆は硬筆のように手首から先で書くのではなく、腕全体を使って書きます。猫背や前のめり、背もたれに寄り掛かった姿勢では毛筆で文字を書くことはできません。

毛筆を通じて正しい姿勢を知り、身につけることができます。

脳を使い、休ませる

毛筆は一画一画全てにおいて気を抜かずに書きます。書き直しもできないため、自然と「今だけ」に集中して取り組むことになります。

今だけに集中することは、頭の中にあるストレスや雑念と距離を取ることができ、脳を休ませることができます。

定期的に集中する習慣をつけると脳が集中することを覚え、他の事でもスムーズに集中状態を作り上げることができます。

お手本を模写する練習では脳を無の状態にすることができます。

理論を考えながら練習することは脳の活性化に繋がります。

道徳心

「字は体を表す」「書は心画なり」「書は人なり」などという言葉があるように、古くから伝わる禅の教えでは「書は自分の性格や本質を表す」と考えられていたそうです。

確かに全く同じ筆跡を持つ人は居ません。書は日本人の気質や心を大切にしてきた文化です。

書写は古来からなされてきた日本の伝統的教育で、それは単純に読み書きを習うということだけではなく、起筆運筆収筆からとめはねはらい、折れ、閉じる開けるなどを繰り返し練習することで、まじめで規律正しい日本人の国民性を作り上げてきたものではないでしょうか。

また、文字の構成や配置の面においても、周囲とのバランスなどはそのまま人や社会の中であるべき姿に当てはめて考えることができます。

自分の心をコントロールする力

書は人と競うものではありません。

「失敗した」「思うように書けない」などとイライラしてしまう自分の心と向き合い、心を静め、ひたすら練習を繰り返す「修行」です。

また「毛筆はゆっくり丁寧に書くこと」といいますが、これは全て一定のリズム・強弱で書くということではありません。ゆっくり丁寧に書く中でも横画は「トン・スー・トン」右払いは「トン・スー・グッ・スー」などのリズムや強弱があります。

リズムと抑揚をつけることで字に命が宿り、一層その人らしい文字になります。文字を書くリズムや呼吸を身につけることで、他の日常行動においても落ち着いたリズムが身に付きます。

算数力と芸術力

文字は物の形をかたどって作られた物も多く、絵と通じるものがあります。

また図形的要素も大きく、四角形、円、三角形などの図形や平行、均等、対称、空間などの理系要素も学ぶべき内容です。

日常生活においては、一字だけ書くことは少ないので、他の文字との調和(バランス)も整える必要があります。

意外かもしれませんが、書を通じて「理系要素」「芸術要素」を身に付けることができます。

考える力

毛筆ではお手本を見て自分の文字を書き、その後「お手本と自分の文字が何が違うのか」「どこがおかしいのか」「文字の全体のバランスが違うのか?」「空間はどうか?」「線質は同じか?太いか?細いか?」「文字間はどうか?」など、一緒に文字を観察して分析します。そして先生と話したことを念頭に再度書きます。

お習字をする中で「計画→実行→見直し・分析→修正→実行」という作業工程を繰り返すことにより、他分野においてもこのような作業遂行能力が発揮できるようになります。

また、漢字は常用漢字だけでも2000以上あります。

一つ一つ形を覚えていたらキリがありません。

文字の形にはルールがあるので、学習したことを生かして他の字形にも応用するという「応用力」も養います。

自己肯定感

文字を書くということは身近な自己表現です。「文字を書く」ということはできるので、初回から「全然できない」という感覚は持たず、リラックスして取り組むことができます。

そこから課題が与えられ、「ここを直そう」という意識を持ち、練習し、以前より変化・成長した自分の字を見たり、褒められることで自信や達成感を持つことができます。

また、段級を取得したり、月刊誌の写真版に掲載されることで自分の文字(=自分)が第三者の目に触れ、評価されているということが実感できます。

字がキレイであることに否定的な言葉をかける人は居ません。特技を持つことや周囲の人からの肯定的は評価は自信に繋がり、自己肯定感を高めます。